Im Jahr 1973 konnte ich von „unverschämten Glück“ reden, als ich als Ausländerin in der Republik Irland einen gut bezahlten Arbeitsplatz fand

Immer noch war dieses Land ein Auswanderungsland.

Und in Irland ausgebildete Ärzte fanden eher Arbeit in Amerika, England oder Australien als im eigenen Land.

Das hatte ich naiver Weise nicht bedacht, als ich mich um eine anerkannte Weiterbildungsstelle als Assistenzärztin in nahezu allen bekannten Krankenhäusern auf der „grünen Insel“ bewarb.

Ich hatte Bölls „ Irisches Tagebuch“ gelesen und mich bei einigen Kurzurlauben in Land und Leute verliebt.

Nun schrieb ich eine Bewerbung nach der anderen und hatte tatsächlich eines Tages Erfolg.

Ein Professor für Neurologie, der mit einer deutschen Frau verheiratet war und am Max Planck Institut in München gearbeitet hatte, bot mir an, an einer Studie mit zu arbeiten, die von einem Pharmaunternehmen finanziert wurde. Dadurch konnte ich meine Unkosten decken und der irische Staat wurde nicht belastet.

So kam ich an das alt ehrwürdige St. Laurence`s Hospital in Dublin.

Das war 1772 auf der ärmlichen Nordseite des Liffey als „Hospital for the poor-sick of Dublin“ etabliert worden.

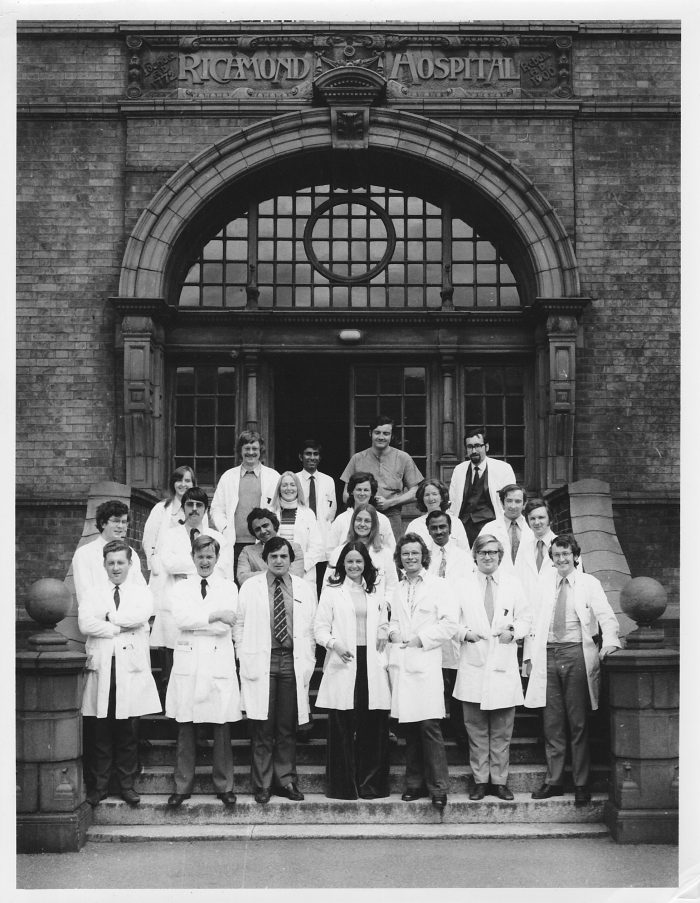

Das Richmond Hospital, in dem ich mich hauptsächlich auf hielt, war 1811

dazu gekommen.

Und so armselig und schäbig, wie sich damals Dublins Nordseite präsentierte, sah auch jetzt noch das Krankenhaus aus.

Auch 1973 waren die Unterschiede von Dublins Nord-und Südseite, ausgemacht am Liffey Fluß, noch deutlich sicht- und spürbar.

Sobald ich mit meinem VW Käfer über die O`Connell Bridge den Liffey überquert hatte, waren die Häuserfassaden grauer, die Vorgärten öder, die Gebäude verwahrloster.

Eines Tages bemerkte ich hinter den schmutzigen Scheiben eines Ladenfensters ein Schild „ retyred pram wheels“, was so viel hieß wie

„rund erneuerte Kinderwagenräder“.

Da wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, wie kinderreich die Familien im katholischen Irland waren. Fünf bis sieben Kinder waren

normal. Es gab aber auch noch viele Familien, die zwölf Kinder groß zogen. Kein Wunder, dass die Kinderwagenräder abgenutzt wurden.

Das Krankenhaus, ein düsteres Backsteingebäude aus dem frühen 19.Jahrhundert entbehrte jeglichen Komfort.

Die Patienten waren zum großen Teil noch in Krankensälen, großen Räumen mit zehn bis zwölf Betten, den sogenannten „Nightingale wards“

untergebracht.

Die Betten konnten durch rundum gezogene Vorhänge getrennt werden.

In jeder dieser kleinen Kabinen gab es ein Nachtschränkchen und auf dem, je nach Vorlieben des Patienten ein kleines Radio mit dem die unterschiedlichsten Programme zur selben Zeit gehört werden konnten.

Auf dem Sims des nicht mehr benutzten Kamins am Ende eines Saales

lief oft auch noch ein kleiner Minifernsehapparat.

Mir war es ein Rätsel, wie man bei dem Lärm gesund werden konnte.

Allerdings kamen ja nicht mehr nur die poor-sick von Dublins Nordseite, sondern jetzt Patienten aus allen Grafschaften der Insel in diese neurologische Spezialklinik.

Der Trubel in den großen Sälen wirkte für manche vielleicht gar als Lebens elixir, besonders , wenn sie aus den einsamen Gegenden der Gaeltacht kamen.

Ein Ersatz für den Pub? Den gesellschaftlichen Treffpunkt an den Wochenenden?

Ein einsamer Mann in der äußersten Ecke des Saals wurde kurze Zeit für

„debil“ gehalten, weil keiner sich mit ihm verständigen konnte.

Eines Tages jedoch taute er auf. Eine Physiotherapeutin hatte ihn au Gälisch angesprochen. Das verstand er, jedoch kein Englisch.

Ein anderer Patient nannte den blinkenden, surrenden Apparat zur Messung der Nervenleitgeschwindigkeit „a beautiful machine“ und fühlte sich nach der Untersuchung gleich viel besser, trotz der stumpfen, verrosteten Nadeln, die beim Einstechen bestimmt nicht angenehm waren.

Eines Tages bemerkte ich in den Saalecken und Fluren kleine, runde Dosen.

Ein Kollege klärte mich auf. Die hatte wohl der noch immer offiziell angestellte „rat catcher“ verteilt, um die Ratten aus den uralten Gemäuern zu bekämpfen.

Jedoch im Gegensatz zu den oft erbärmlichen äußeren Umständen, waren die Zuwendung zu den Patienten, die liebevolle Betreuung, die Fürsorge, das Miteinander zutiefst von Humanität und Nächstenliebe geprägt.

Es gab einen ganzen Stab von Krankenschwestern in einer mir unbekannten Rangordnung; aber alle mit ihren eigenen Aufgaben und immer auf das Wohl des Patienten bedacht.

Interessanter Weise schrieben sie die ausführlichen Patientenprotokolle

für die Ärzte. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wurde in Deutschland nicht den Schwestern, sondern den Medizinalassistenten anvertraut.

Ebenso eigenständig kümmerten sich die Physiotherapeutinnen täglich um

die Patienten, bei denen sie Behandlungsbedarf feststellten , ohne vorherige Anordnung durch die Ärzte.

Die Arbeitszeiten waren human.

Wenn ich morgens um 8 Uhr auf der Station erschien, waren die Patienten gerade erst geweckt worden und wurden nun gewaschen.

Also stellte ich schnell fest, dass es sinnvoller war, erst nach 9 Uhr vorbei zu schauen, um mit meinen Aufgaben zu beginnen.

Alles ging sehr gemächlich zu. Waren zum Beispiel mehrere Neuzugänge aufgenommen worden, die alle eine Rückenmarks Punktion erhalten sollten, so wurden diese nicht hintereinander durchgeführt, sondern erst einmal eine. Dann ging man in die Cafeteria zum Tee trinken. Und erst danach ging es weiter mit mehreren Tee Unterbrechungen.

Die Cafeteria war immer gut besucht. Hier bekam ich meinen besten Unterricht über irische Geschichte, irische Literatur, irische Lebensart.

Ich lernte „ Wakians „ kennen, Leute, die an den sprachlichen Metaphern von „ Finnegans Wake“ rätselten, lernte Synge und besonders sein Buch „The Aran Islands „ lieben, erfuhr,was ein Dolmen ist und wo sich in Irland die meisten beehive huts befinden, Welche Bedeutung Queen Maeve aus Connacht hatte und welche Newgrange und Tara….

Wenn dann der „ Chef“, der Consultant zur Visite kam, ging der auch erst einmal – Tee trinken.

Stets erschien er im Nadelstreifenanzug, oft geschmückt mit einer Blume im Knopfloch und sprach mich – völlig ungewohnt für mich – mit meinem Vornamen an.

Mir fiel es schwer, diese Autorität ebenfalls mit Vornamen anzusprechen.

In dem Aufzug ging er auch auf die Intensivstation.

Einziges Zugeständnis an die Hygiene waren Mundschutz und Plastiküberschuhe. Das „Fußvolk“ folgte allerdings in weißen Kitteln.

Auf Keimfreiheit wurde nicht gerade penibel geachtet.

Die Dienstzeiten der jungen Kollegen wurden nicht wirklich genau kontrolliert. Einige kamen spät, gingen aber auch spät.

Gern wurden abends kleine Partie veranstaltet, zu denen auffallen viele hübsche, junge Stewardessen der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus eingeladen waren.

Das erinnerte mich an meine Studentenzeit, als die Medizinstudenten am liebsten zu den Bällen der PH aufkreuzten.

Das beiderseitige Interesse war groß.

Nach sechs Monaten hatte ich mit meiner Studie kaum Fortschritte erzielt.

Anfänglich fehlte es an den zu testenden Medikamenten, später fehlte es an den entsprechenden Patienten.

Dafür hatte ich mich auf den Stationen mit der Aufnahme von Anamnesen

nützlich gemacht und beim Tee trinken in der Cafeteria viel über Irland –

Land und Leute – erfahren können.

Ich bekam einen Einblick in die hirarschiche Struktur des Gesundheitswesens und lernte viele englische Ausdrücke , die mir in meiner späteren kleinen Praxis an der irischen Westküste zu Gute kamen.